16 November 2020

La concentración de cloruros y sodio pueden afectar al cultivo

La explotación de los acuíferos del Campo de Dalías permitió disponer de agua en cantidad y calidad suficiente, representando uno de los factores más importantes para el crecimiento de la superficie de invernaderos.

Sin embargo, desde principio de los años 80 se vienen produciendo fenómenos de intrusión marina, situación que se ha visto agravada en los últimos años dado que las extracciones de agua superan a la recarga de los acuíferos.

La intrusión marina ha provocado la salinización de parte de las masas de agua de estos acuíferos por la presencia de cloruros y sodio.

En general, el riego con agua salina produce la acumulación de sales en el suelo debido a que solo una pequeña parte de las sales disueltas en el agua de riego es absorbida por el cultivo.

Esto puede provocar un menor crecimiento y producción del cultivo. Además, se puede producir toxicidad de iones tales como el cloruro, sodio y boro, lo que ocurre cuando estos componentes del agua del suelo son absorbidos por las raíces y se acumulan en los tallos u hojas de la planta.

En cultivos al aire libre la lluvia produce el lavado natural del suelo, pero en invernadero es necesario recurrir a los riegos de lavado para evitar acumulaciones excesivas de sales en el suelo.

Para evitar problemas en los cultivos, después del último cultivo de la campaña, se suelen aplicar grandes volúmenes de riego (riego de lavado y/o solarización del suelo) al objeto de que el agua arrastre las sales hacia las capas más profundas del suelo.

Dada la escasez de recursos hídricos es importante optimizar los riegos de lavado para que sean lo más eficientes posible

Análisis de la optimización de los riegos de lavado

En el marco del Grupo Operativo Autonómico “Gestión sostenible del agua de riego en frutas y hortalizas bajo plástico en el poniente almeriense”, en el que participan Coexphal, Universidad de Almería, JCUAPA, FERAL, Fundación Cajamar, y colaboran IFAPA y CIEMAT, se planteó el objetivo de optimizar los riegos de lavado.

Con esta finalidad se llevaron a cabo dos ensayos en la Estación Experimental de Cajamar, donde se evaluó el efecto que tiene la duración de los riegos de lavado y la calidad del agua de riego sobre el lavado de un suelo enarenado.

Para ello se aplicaron riegos de lavado de distinta duración o volumen, riegos de 1 hora (equivalentes a 4,4 L m-2) y riegos de 6 horas (equivalentes a 26,4 L m-2).

El agua empleada en estos riegos tenía una conductividad eléctrica (CE) de 1,6 mmol L-1, con una concentración de cloruros de 12 mmol L-1 y 7 mmol L-1 de sodio.

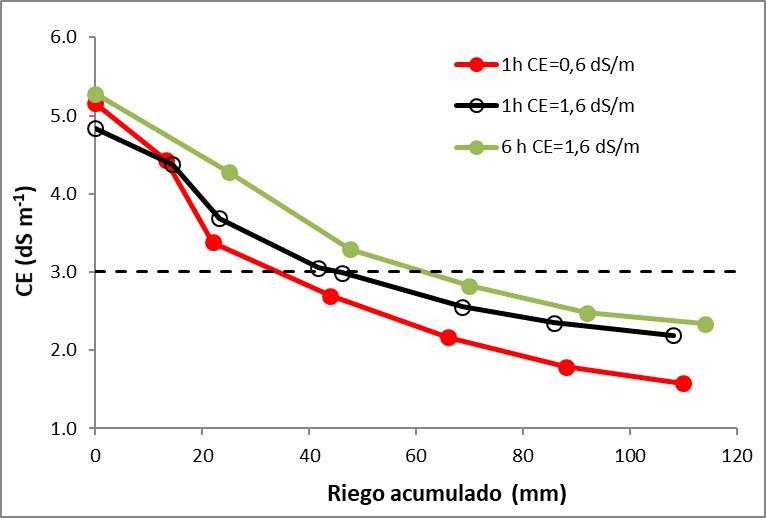

Además, se analizó el lavado de suelo que se produce cuando se emplea agua desalada, con una CE de 0,6 dS m-1, en riegos de 1 hora. En la Figura 1 se muestra la evolución de la CE de la solución del suelo (CEss) respecto al volumen acumulado de agua aportada en los riegos de lavado.

El volumen de agua total aplicado fue grande, pues se quería ver el potencial de lavado que tenía cada tratamiento.

La aplicación de varios riegos de menor duración (1 hora) fue más efectivo para lavar las sales del suelo que aplicar varios riegos de larga duración (6 horas).

Por otra parte, el lavado del suelo fue más efectivo cuando se usó agua de mejor calidad, como el agua desalada (CE=0,6 dS m-1). Además, tuvo mayor potencial de lavado y, por tanto, sería necesario emplear menos cantidad de agua para lavar las sales del suelo.