16 July 2025

Introducción

La sostenibilidad, en su sentido más universal, es un concepto multidimensional que incorpora tres elementos fundamentales: la búsqueda de la equidad social, la creación del bienestar humano, y el mantenimiento de la integridad ambiental de la base de recursos sobre la cual se construyen las dimensiones económicas y sociales (ONU, 2005). Una cuarta dimensión a menudo se superpone a estas tres: una que implica tiempo y la idea de que la sostenibilidad de hoy no debe lograrse a costa de la sostenibilidad del mañana (Brundtland, 1987).

En la producción de alimentos la sostenibilidad tiene un elemento diferencial que hemos de considerar. Como sociedad, debemos dar respuesta al desafío del incremento de la población mundial a lo largo de todo este siglo. Tenemos el reto de suministrar alimentos en la cantidad y calidad suficiente para satisfacer las necesidades nutricionales de toda la humanidad. Y, además, hacerlo en un contexto de cambio climático y de limitación de disponibilidad de recursos naturales.

Como resumen de todas estas aproximaciones, es frecuente considerar la sostenibilidad basada en tres pilares: el económico, el social y el ambiental, al que se le une el relacionado específicamente con el suministro de alimentos. Todo ello se muestra en la Figura n.º 1. No obstante, como señalan Bene et al (2019), normalmente la atención se suele centrar en la dimensión medioambiental.

En este artículo abordaremos el concepto de la sostenibilidad ambiental, la evolución de las políticas europeas y españolas en este ámbito, específicamente relacionadas con la producción ganadera, la medición de la sostenibilidad, la realidad de los impactos ambientales de las producciones ganaderas españolas y las líneas de futuro.

Con frecuencia, para llevar al debate público la sostenibilidad ambiental de las diferentes actividades humanas se suele hacer referencia a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), por su relación directa con el cambio climático.

De acuerdo con la información publicada por la FAO (2021), en 2019 las emisiones totales antropogénicas de gases de efecto invernadero fueron 54 Gigat de CO2 equivalentes (CO2eq), de las que 17 Gt de CO2eq, o lo que es lo mismo un 31 %, provienen de los sistemas de producción de alimentos. De ese total, un 14,5 % están ligadas a los alimentos de origen animal.

Una parte significativa de esas emisiones generadas en la producción de alimentos de origen animal se deben al metano. Este gas tiene un impacto sobre los GEI más elevado que el CO2.

Por el contrario, muestra una vida media mucho más baja que el CO2 o que N2O por lo que, en teoría, se puede avanzar mucho más rápido en la mitigación del cambio climático eliminando las fuentes del metano. Sobre esta base, combinada por una mezcla de intereses económicos, consideraciones éticas y razones de salud pública, se ha creado un discurso, defendido desde determinados colectivos, en contra de la producción ganadera y del consumo de productos de origen animal que el autor no comparte y que tratará de mostrar a lo largo de este artículo.

Concepto de sostenibilidad ambiental

Teniendo en cuenta la Cumbre del Desarrollo Sostenible de Río 1992 podemos definir la sostenibilidad ambiental como la utilización actual de los recursos naturales con la seguridad de la disponibilidad y el acceso a los mismos por parte de las generaciones futuras. Este concepto es aplicable a cualquier actividad humana, ya sea productiva o no.

Los sistemas alimentarios tienen por objeto el suministro de alimentos a la población mundial, para garantizar su supervivencia. Estos sistemas, para lograr su objetivo final, requieren consumir recursos y generan impactos en el entorno:

- Entre los recursos que consumen destacan la energía, los nutrientes, el agua, el suelo y la tierra. En Europa el sector agroalimentario utiliza el 17 % de la energía total. Entre los nutrientes preocupa el nitrógeno (N), producido con un elevado coste energético, el fósforo (P) cuyas reservas son limitadas y no renovables, o el potasio (K) cuya disponibilidad se concentra en muy pocos países. La agricultura consume el 70 % del agua. No obstante, hay que considerar las limitaciones futuras, por la reducción de los acuíferos y contaminación de las reservas de agua dulce. El suelo, cuyas pérdidas por erosión se estiman en un tercio en los últimos 20 años. La tierra libre de agua, apta para la agricultura, no puede crecer, considerando otros usos necesarios para hacer frente al futuro.

- La producción agraria genera impactos en el entorno. El primer aspecto que considerar es el cambio climático, al que se contribuye a través de las emisiones de GEI producidas en su cadena de valor, desde la producción de insumos hasta el consumo de alimentos. El segundo es el problema asociado a la eutrofización de las aguas asociada a la fertilización, el manejo de los estiércoles y efluentes de la industria alimentaria. Otro tema esencial es la acidificación de los suelos y las aguas asociados a algunos gases contaminantes, con sus repercusiones para la vida en las zonas afectadas e incluso la salud. Otros elementos para considerar son la biodiversidad y la toxicidad en los ecosistemas.

Como consecuencia de estos dos bloques, hablar de sostenibilidad requiere considerar, como señala Moldan et al (2012), seis grandes áreas:

- Sistemas climáticos (que cubren el clima y el cambio climático, la gestión de riesgos, mitigación y adaptación).

- Asentamientos humanos y hábitats (que cubren ciudades, urbanización y transporte).

- Sistemas de energía (que cubren el uso de energía, la conservación de energía, energías renovables, eficiencia energética y bioenergía).

- Sistemas terrestres (que abarcan ecosistemas naturales y gestionados, silvicultura, sistemas alimentarios, biodiversidad y servicios de los ecosistemas).

- Ciclos de carbono y nitrógeno (cubriendo fuentes y sumideros, retroalimentación procesos y enlaces a otros sistemas).

- Sistemas acuáticos (que abarcan ecosistemas marinos y de agua dulce, pesca, corrientes y biodiversidad).

La percepción social de la sostenibilidad ambiental

Nuestra sociedad ha incorporado como propios los principios inspiradores de la Conferencia de Río. El Eurobarómetro de 2017 mostraba como el 94 % de los ciudadanos europeos consideran importante la protección del medio ambiente; entre ellos, un 56 % lo consideran muy importante. Les preocupa mucho el cambio climático, la contaminación atmosférica o los residuos que generamos.

Una encuesta reciente del Instituto El Cano, realizada en abril de 2019 en España, mostraba que el 37 % de los consultados consideraban el cambio climático como la mayor amenaza a la que se enfrenta el mundo. Si sumamos el porcentaje de encuestados que la consideraban como la segunda amenaza, el porcentaje supera el 50 %.

La producción de alimentos no se escapa de esa visión general. En una encuesta realizada en Centro Europa (Van Loo et al, 2017) se reflejaban las grandes tendencias de la demanda de los consumidores europeos: la salud, que es importante o muy importante para el 85 % de los consumidores, y la sostenibilidad, que lo es para el 62 % de las personas consultadas. No obstante, en el Eurobarómetro de 2020 solo un 15 % de los consumidores europeos otorgaban importancia al impacto ambiental y a la huella de carbono de los amientos en el momento de la compra, anteponiendo cuestiones como el sabor, la seguridad, el precio, el contenido nutricional o la calidad.

Las administraciones han percibido la preocupación por la sostenibilidad y la han incorporado en sus políticas, tanto a escala internacional, como hemos visto con los ODS de las Naciones Unidas, como en el ámbito europeo. A esta decisión han contribuido, sin ninguna duda muchas organizaciones, con argumentos tanto científicos como éticos, tal y como hemos comentado en la introducción.

Las políticas europeas

Como consecuencia de lo anterior, los sistemas de producción de alimentos en general, y la producción de alimentos de origen animal en particular, se somete a la presión que ejercen dos políticas que van dirigidas a responder a los retos de disponibilidad de recursos y de la protección ambiental.

- La política ambiental, que persigue mitigar el cambio climático, y proteger la calidad de los recursos naturales (agua, suelo, tierra, biodiversidad, paisaje), para que puedan seguir siendo utilizables en el futuro.

- La economía circular surge desde la política de la gestión de los residuos. Nuestros sistemas productivos y de consumo están generando una gran cantidad de residuos, cuya gestión comporta un coste elevado, y a la vez agotan los recursos disponibles. La estrategia de trabajo es mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales, para conseguir un uso más sostenible, y a la vez alargar su vida útil, transformando los residuos de los procesos productivos en materias primas de otras cadenas de valor; en definitiva, valorizar los residuos como nuevos productos.

Estas políticas, que ya existían desde hace años, se integraron en 2019 en un marco estratégico más amplio: el Green Deal, Fue una propuesta política de la Comisión Europea de 2019, refrendada por la gran mayoría de los Estados Miembros. En ella se apuesta por:

- Una mayor ambición climática, para llegar a la neutralidad climática para 2050, pasando por una reducción de los gases de efecto invernadero del 55 % en 2030. Posteriormente se ha complementado con la estrategia Fit for 55, que concreta como alcanzar la reducción, a través de acciones en sectores energético, del transporte o del secuestro de carbono en los suelos.

- Una estrategia de contaminación cero, que se centra en una estrategia de mejora de la calidad del aire, del agua, del suelo, así como de reducción de la generación de residuos y desperdicios urbanos.

- El mantenimiento de la política europea del agua, con la directiva marco del agua, complementada con el control de las aguas subterráneas frente a nitratos, el control de aguas urbanas, o la protección de la calidad del agua de determinadas áreas.

- El Plan de economía circular, minimizando el uso de los recursos y alargando la vida útil de los productos, con impactos en la valorización de los subproductos o la generación de energías renovables.

- La estrategia de la granja a la mesa, con sus objetivos de producción sostenible (fitosanitarios, antibióticos, fertilizantes, GEI en ganadería o producción ecológica), procesado y distribución sostenible (a través de los sistemas alimentarios sostenibles, el etiquetado ambiental o los códigos de conducta) la prevención del desperdicio, o el consumo sostenible.

En este marco se han ido avanzando normativas que afectan tanto a la producción agraria como al resto de la cadena alimentaria.

La llegada de la nueva Comisión Europea, precedida por los informes de Draghi y de Letta, cuestionando la rapidez en la aplicación de normas en la Unión Europea, por sus consecuencias sobre la productividad y competitividad de los sectores económicos, han provocado un cambio en el ritmo de aplicación de estas políticas. Lo demuestra el conjunto de las medidas impulsadas por la UE en materia de sostenibilidad e inversiones a través de la propuesta de Directiva Ómnibus. Habrá que esperar a las consecuencias sobre la ganadería.

La evolución de las políticas en materia de sostenibilidad en ganadería

A continuación, describiremos de manera somera como se han concretado las políticas de la UE y España en los últimos años, utilizando como base la normativa que se ha venido aplicando en las actividades ganaderas en España. Las agruparemos en torno a diferentes fases.

Fase 1. La preocupación por los purines y las deyecciones en general. A finales de la pasada década de los noventa se publicaba el RD 261/1996 sobre protección de agua contra la contaminación. Por primera vez, se exigía la puesta en marcha de planes de producción y gestión de estiércoles, así como códigos de buenas prácticas agrarias, y se limitaba la aplicación de nitrógeno de origen orgánico en la fertilización de cultivos, con valores diferentes según hablásemos de zonas vulnerables de aquellas que no lo fueran. Esta norma se actualizó en 2022, con el RD 261, manteniendo los límites, pero reforzando los sistemas de vigilancia de la presencia de nitrógeno en las aguas subterráneas, base para la definición de zonas vulnerables. Sorprendentemente, solo se mantienen las restricciones a la aplicación agrícola del nitrógeno orgánico, pero no se cuestiona la aplicación del inorgánico.

En esta fase se aprobaron las normas básicas de ordenación de las explotaciones porcinas y avícolas, en los RD 324/2000 y 1084/2005. En ambos casos, y particularmente en el primero, preocupaban aspectos como la impermeabilización de las balsas de purines y la distancia de aplicación de estos a los cauces de agua. El objetivo era prevenir filtraciones y escorrentías que pudieran provocar contaminación de los cursos y depósitos de agua.

Fase 2. La visión integral de las explotaciones ganaderas. La aprobación de la Directiva 2010/75, sobre emisiones industriales, exigió una adecuación de la norma aplicada a las granjas de porcino y de aves de mayor tamaño, al ser categorizadas como si fuesen industrias. Las afectadas tenían que informar sobre las medidas aplicadas para proteger el suelo y las aguas subterráneas, así como para reducir las emisiones de GEI y amoniaco, o sobre la gestión de los residuos.

El proceso, que recibió la denominación de autorización ambiental integrada, se acompañó con la publicación de las primeras Mejores Técnicas Disponibles (MTD), que eran el catálogo de posibles tecnologías para conseguir los objetivos perseguidos. Los sectores para los que se publicaron fueron el porcino y las aves.

Fase 3. Los primeros programas de reducción de emisiones ambientales. El RD 818/2018 sobre medidas para la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, y el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, recogían medidas que podrían ser incluidas en los códigos de buenas prácticas para controlar las emisiones de amoniaco. Se hablaba por primera vez de medidas de gestión del nitrógeno, teniendo en cuenta el ciclo completo, estrategias de alimentación del ganado, técnicas de esparcimiento de estiércol con bajo nivel de emisiones, sistemas de almacenamiento de estiércol y de albergue de animales con bajo nivel de emisiones.

Fase 4. La incorporación de los gases de efecto invernadero (GEI) en los objetivos de reducción de emisiones. El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 incorpora unos objetivos y unas recomendaciones aplicadas solo al sector porcino. Incluye medidas para reducir las emisiones de amoníaco, metano y óxido nitroso, tales como : el vaciado frecuente de las fosas de purín, el cubrimiento de las balsas de purines, la separación sólido líquido de purines o la fabricación de compost a partir de la fracción sólida de purín.

Entre las fases 1 y 4, las diferentes comunidades autónomas han ido imponiendo reglas para hacer un seguimiento de la gestión de estiércoles y de purines, obligando a monitorizar, trazar y controlar la aplicación de todos estos subproductos como fertilizantes, o su gestión a través de centros especializados de tratamiento.

Fase 5. La aprobación de las nuevas normas de ordenación sectorial. En 2020 se aprueba el RD 306 que regula las normas básicas de ordenación de las granjas porcinas intensivas. En 2021 vendría el RD 637 sobre normas básicas de ordenación de las granjas avícolas y en 2022 el RD 1053 por el que se establecen normas básicas de ordenación de las granjas bovinas. Estas normas, que incluyen por primera vez a los rumiantes, plantean una aproximación diferente. Exigen que las granjas cuenten con un sistema de gestión ambiental integral, con sus medidas y responsables. Por una parte, se imponen unas exigencias de reducción de emisiones, tanto de amoniaco como de GEI, a las explotaciones nuevas en el momento de su autorización. Por otra, a las explotaciones existentes se les otorgan unos plazos para ejecutar determinadas inversiones en infraestructuras y para modificar algunas prácticas de manejo. Al finalizar esos plazos las granjas habrán tenido que conseguir objetivos de reducción de emisiones.

Para facilitar la toma de decisiones a la hora de acometer esas inversiones o de incorporar esas buenas prácticas se vuelve a recurrir a las MTD. Cada una de las buenas prácticas puestas en marcha en una granja, de monogástricos o de rumiantes, lleva asociada una reducción de emisiones de amoniaco o de GEI. De esta manera, el ganadero o el técnico responsable puede simular las consecuencias de la puesta en marcha de cada una de ellas.

Para que la administración conozca lo que se está aplicando en cada granja, y los productores sean conscientes de los efectos de sus inversiones o de las prácticas aplicadas, se pone en marcha el ECOGAN (Real Decreto 306/2020). Se trata de una herramienta, de uso obligatorio para los ganaderos de porcino, avicultura y bovino, en la que los ganaderos deben introducir, anualmente, una serie de datos de sus capacidades, censos, infraestructuras, ingredientes de los piensos y manejo de la alimentación y de los estiércoles y purines. La herramienta les devuelve los datos de emisiones. De esta manera, tanto la administración como los productores conocen la situación exacta de cada granja en cuanto a infraestructuras y MTD aplicadas.

Fase 6. La aplicación del Green Deal. Esta nueva política se viene aplicando a través de diferentes estrategias: estrategia de la granja a la mesa, estrategia de biodiversidad, estrategia de economía circular, estrategia cero contaminaciones, reglamento de deforestación, etc. Cada una de estas estrategias comporta unas determinadas medidas que afectan a las granjas de manera directa o indirecta. Podremos algunos ejemplos:

- En la estrategia de la granja a la mesa hay muchas medidas que afectan a la actividad ganadera. Unas pueden favorecer y otras perjudicar. Veamos algunos ejemplos:

- Las relacionadas con la agricultura de carbono o el impulso al secuestro de carbono, pueden suponer un estímulo a la actividad productiva de rumiantes extensivos.

- Las relacionadas con los sistemas alimentarios sostenibles. La promoción de los sistemas de etiquetados de sostenibilidad ambiental, centrados en la huella de carbono o la huella de agua, que pretenden informar a los consumidores sobre las huellas ambientales de diferentes categorías de alimentos, pueden estigmatizar muchos productos de origen animal.

- La promoción de esas etiquetas por parte de la distribución alimentaria, como estrategia propia, o asociada a la normativa de información corporativa CSRD (Directiva 2022/2464), es una maniobra clara presión desde aguas abajo de la cadena alimentaria hacia los productores para que incorporen programas de reducción de sus huellas ambientales.

- Dentro de la estrategia de biodiversidad hay medidas previstas para conservar el hábitat, proteger las especies, restaurar los ecosistemas y gestionar los recursos de manera sostenible. Muchas de las normas que puedan derivarse pueden afectar a la actividad ganaderas, tal y como se ha visto en los debates del Parlamento Europeo en la tramitación de la Ley de la restauración de la naturaleza. Además, estas normas europeas dejan bastante libertad de aplicación a los Estados Miembros.

- La estrategia de economía circular puede ser una oportunidad para los ganaderos, para avanzar hacia una valorización de todo tipo de subproductos generados en sus granjas, ya sea purines, estiércoles u otro tipo de Materiales Especificados de Riesgo.

- La estrategia cero contaminaciones ha mostrado, durante el periodo de tramitación de la Directiva 2024/1785, que modifica la Directiva 2010/75/UE, las posibilidades de impactar las actividades ganaderas. La reforma actual ha supuesto ampliar los tamaños de las granjas porcinas y avícolas a las que les afecta; sin embargo, la voluntad de muchos legisladores, afortunadamente no mayoritarios, era la de incorporar al ganado vacuno e incluso a los pequeños rumiantes. Hubiera supuesto la aplicación de la normativa de la autorización ambiental integrada a estas actividades.

- El reglamento de deforestación, 2023/1115, aprobado afecta solo, directamente, a la producción de bovino, tanto importando como producido en la UE. Sin embargo, como en el caso anterior, la voluntad de la Comisión y de una parte de los legisladores era que se aplicara a toda la actividad ganadera europea. El incremento del control y la trazabilidad aplicado a productos como la soja y la palma, o los bovinos y sus derivados, afectará a los costes de la producción ganadera, particularmente al vacuno nacido en la UE.

En este momento la UE está revisando la aplicación de buena parte de las medidas que se estaba preparando en el marco del pacto Verde. Habrá que esperar unos meses para ver la concreción de todas ellas y, especialmente, los tiempos para su aplicación.

Fase 7. Las políticas de los países. Hace algunos años que hemos conocido medidas de reducción de cabañas ganaderas en determinados países de la UE. Entre las razones detrás de estas propuestas hay cuestiones ambientales, como es el caso de la necesidad de reducir la contaminación de los acuíferos o las necesidades de reducir las emisiones de amoniaco. La razón que hay detrás de esas decisiones pueden derivarse del cumplimiento de determinados acuerdos internaciones, como la obligación de reducir la contaminación atmosférica o compromisos de los partidos gobernantes.

Los convenios internacionales firmados, recogidos en la Directiva de Techos 2016/2284, exigen reducir contaminantes atmosféricos, como amoniaco o partículas. Una parte considerable de las medidas contempladas en los RD de ordenación de explotaciones a los que hemos hecho referencia tienen como objetivo alcanzar los límites impuestos por esos compromisos internacionales. Si no se alcanzan, se podrían plantear medidas de reducción de cabañas. Lo mismo podría aplicarse en el marco de políticas propias de determinados gobiernos nacionales o de comunidades autónomas.

La medición de la sostenibilidad ambiental

Cuando se habla de sostenibilidad en productos de origen animal es frecuente hacer referencia al % de los gases de efecto invernadero globales que representan las producciones ganaderas o los productos de origen animal. Sin embargo, esos datos globales sirven de poco en el nuevo marco hacia el que se dirigen las políticas europeas, ya que lo que pretenden es conocer la sostenibilidad (huella ambiental, huella de carbono o la huella hídrica) de la hamburguesa, el queso, el lomo o las chuletas que las empresas de distribución ponen a nuestra disposición como consumidores. Y, sobre todo, para poder comparar los huevos de la marca A con los de la marca B, o el queso del proveedor X frente al del proveedor Y.

En la actualidad se considera que la manera más objetiva de analizar la sostenibilidad de los procesos productivos es la utilización del análisis de ciclo de vida. Se trata de una herramienta de caracterización de las huellas ambientales integrales de los productos y los sistemas productivos.

La Comisión Europea ha publicado la Recomendación UE 2021/2279 de la Comisión, de 15 de diciembre de 2021, sobre el uso de los métodos de la huella ambiental para medir y comunicar el comportamiento ambiental de los productos y las organizaciones a lo largo de su ciclo de vida, lo que confirma que esta va a ser la metodología a aplicar.

El ciclo de la vida de cualquier alimento ya sea leche, carne o huevos, incluye todas las fases del proceso productivo completo, desde la obtención de las materias primas que sirven para alimentar a los animales hasta la transformación del producto de origen animal en una industria. Para evaluar la sostenibilidad ambiental de un alimento, considerando todo su ciclo de vida, hemos de analizar el impacto ambiental en todas y cada uno de los eslabones del proceso productivo.

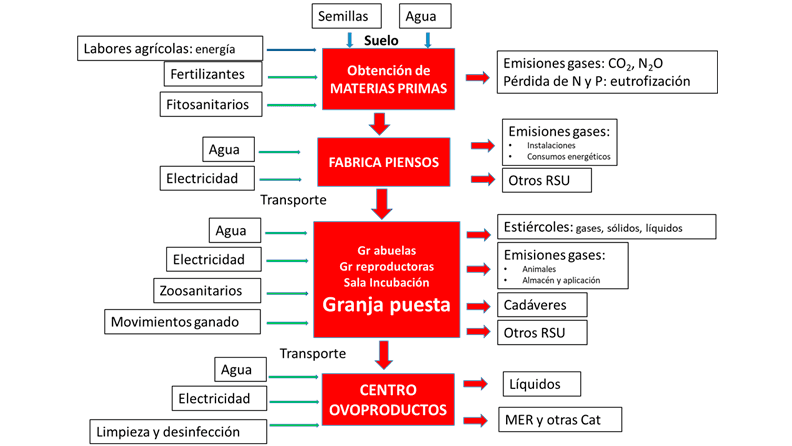

Si pensamos en un brik de leche o una bandeja de lomo de un lineal hay que tener en cuenta la producción de forraje, de cereales y suplementos proteicos, la producción de leche en la granja o de todo el ciclo de producción del cerdo (lechones, transiciones y cebo), la transformación en la central lechera o las actividades de sacrificio, despiece y elaboración en la industria cárnica, además, de los transportes de todas las materias primas y productos entre los diferentes puntos de toda la cadena, tal y como se muestra en la Figura n.º 2, por ejemplo, para la producción de huevos.

El impacto ambiental se define como cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, que se derive total o parcialmente de las actividades, los productos o los servicios de una organización. Por tanto, en nuestro caso tendremos que considerar los cambios que se producen en el momento en el que se cultivan los forrajes, los cereales y suplementos proteicos que formarán parte de los piensos, los ligados a la fabricación de los piensos y su transporte a las granjas, todo lo que derive de la producción de leche y la cría porcina y del manejo de sus residuos, del transporte de los animales, así como de las consecuencias de la actividad de su transformación en productos lácteos o en canales y carne.

En este proceso tendremos que evaluar el consumo de recursos (suelo agrícola, agua, petróleo extraído para la obtención de combustibles usados por la maquinaria agrícola o los camiones, emisiones producidas en la obtención de abonos nitrogenados, extracción de fosfatos, etc.) o por las consecuencias de los procesos productivos (contaminación de agua, por nitratos o compuestos fosforados, del suelo y del aire, por amoniaco o por partículas, emisiones de gases de efecto invernadero, tanto metano como óxido nitroso, pérdida de biodiversidad o de ecosistemas, etc.).

En la Figura n.º 2 lo representamos como entradas y salidas a la cadena. El resultado del estudio y cuantificación de esos recursos consumidos e impactos generados es lo que se denomina huella ambiental de la carne, la leche o los huevos. La huella, a su vez, se analiza para diferentes categorías ambientales, tal y como recoge la menciona Recomendación 2021/2279. Todas ellas se muestran en la Tabla n.º 1.

Para comparar entre los alimentos procedentes de diferentes orígenes y empresas se recomienda mostrar los resultados de las huellas ambientales, para cada categoría ambiental, en función de unidades de producto final, ya sea kilo de carne o litro de leche. Por ejemplo, en el caso de la huella de carbono, correspondiente a las emisiones de gases de efecto invernadero, hablaríamos de intensidad de emisiones por unidad de producto, o Kg de CO2 equivalente por kilo de carne, por litro de leche, o por docena de huevos.

La realidad de los datos de los impactos ambientales

El análisis del ciclo de vida se ha aplicado ya a los productos ganaderos españoles en el marco de proyectos de investigación, tal y como mostraremos a continuación con ejemplos concretos para diferentes subsectores.

Noya et al (2017) realizaron un análisis del ciclo de vida de la carne de porcino en Catalunya. Los resultados se muestran en la Tabla 1. Destacan los valores de huella de carbono que resultaron ser de 4,96 kg CO2 eq por Kg de canal, o de huella hídrica, que alcanza los 0,18 m3 de agua por Kg de canal. En este caso, los autores han distribuido cada uno de los valores obtenidos por categoría ambiental entre lo que se imputa a la alimentación animal, incluyendo las materias primas y el procesado de piensos, la producción ganadera, las actividades del matadero y las de las salas de despiece.

La cadena de valor de la producción de carne de vacuno la han analizado recientemente Tinitana et al, 2022. La huella de carbono por kilo de canal que han obtenido, como media de la producción española, es de 21, 49 Kg de CO2 por kg de canal. En la Figura n.º 3 se comparan estas emisiones con las obtenidos por otros autores en otros países, tanto de nuestro entorno europeo, como de otros países o de la media mundial. Se puede comprobar como nuestro modelo productivo es similar a otros europeos, mostrando una gran diferencia, a favor, con respecto a los valores medios mundiales.

La producción de leche de vaca española ha sido estudiada ambientalmente por varios equipos, tal y como revisan del Prado et al (2022). Cada uno de ellos obtiene valores diferentes en función de los modelos productivos analizados y de las tipologías de explotaciones consideradas. No obstante, como se muestra en la Figura n.º 4, todos los casos considerados están por debajo de la media mundial recogida por Poore an Nemecek (2018), autores de referencia en estos temas.

En el caso del ovino y caprino también se han realizado varios estudios. Traemos aquí, por ejemplo, el presentado por Batalla et al (2015) en producciones de ovino de leche en explotaciones del norte de España. Los valores de huella de carbono varían de 2.0 a 5.2 kg CO2 eq. por kg de leche corregida para grasa y proteína. En el trabajo presentan una gráfica, que se reproduce como Figura n.º 5, en la que muestran la contribución de las diferentes fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero, considerando la media de las 12 granjas analizadas.

El sector del huevo también ha sido objeto de análisis de ciclo de vida en nuestro país (Albin et al, 2018). Sus resultados concluyen que la huella de carbono, calculada con datos de una explotación de la zona norte de España, es de 2,665 g CO2 eq por docena de huevos. Un 73 % de estas emisiones se asociaban a la alimentación.

El futuro de la sostenibilidad en ganadería

La producción ganadera española viene trabajando en la mejora de la eficiencia productiva y del bienestar animal en los últimos 60 años, tanto en las actividades extensivas como en la ganadería confinada. La consecuencia de este esfuerzo han sido unos excelentes índices técnicos técnicos económicos que han permitido unos costes de producción muy competitivos a nivel mundial, facilitando la presencia de los productos españoles de origen animal en todos los mercados exteriores.

La eficiencia productiva se ha basado, tanto en producción de carne como de leche o de huevos, en un control de la reproducción, de la sanidad y la producción. La incorporación de la reposición, la mejora de la fertilidad y la prolificidad, junto con un control de enfermedades y reducción de la mortalidad, así como la reducción de los índices de conversión y la mejora de la homogeneidad de los productos finales han conseguido maximizar la productividad.

Para ello se ha trabajado en la mejora genética, en el manejo y las instalaciones ganaderas, la gestión sanitaria, la alimentación y la gestión técnico-económica. Todo ello ha supuesto mayor nivel de producción, ya sean Kg de carne, de leche o de huevos, por Kg de pienso, por litro de agua o por Kw de energía consumidos; esto es, mayor producción final por unidad de insumos utilizados. Esto equivale a una mejora permanente de la eficiencia productiva o, lo que es lo mismo, una reducción constante de la huella ambiental, ya sea de carbono, de agua u otras.

En los próximos años la evolución va a seguir en la misma línea, teniendo en consideración los siguientes elementos:

- La producción ganadera, en general, necesita seguir mejorando su posición competitiva en los mercados. Para ello, necesita continuar con la eficiencia en el uso de insumos, a través de la ganadería de precisión. Esto se traducirá en incrementos de productividad, mediante una estrategia de alimentación más individualizada y adaptada a la genética disponible, la monitorización automatizada de la sanidad y el bienestar animal, utilizando programas vacunales y bioproductos para la prevención de enfermedades, la mejora de las instalaciones para maximizar el uso de energías renovables, y la monitorización de los consumos energéticos para su control. Todos ellos se traducen en una reducción de la huella de carbono.

- Desarrollo de estrategias de economía circular y utilización integral de los subproductos ligados a la actividad ganadera, ya sean purines, estiércoles, gallinaza o yacija. El Nitrógeno o el Fosforo que contienen las excretas del ganado son elementos de enorme valor para la actividad agraria. La escasez y precio de estos recursos compensará la inversión en instalaciones que garanticen las mínimas pérdidas de estos recursos. La demanda de estas tecnologías impulsará la innovación y la entrada en el mercado de nuevos equipos. Esto se asocia a reducción de emisiones de amoniaco y de otros gases ligados a la contaminación ambiental, así como una menor huella hídrica o pérdidas de nutrientes hacia cauces de agua, tanto superficiales como profundos. En la producción de rumiantes este desarrollo tecnológico ha de complementarse con una estrategia de manejo racional del pastoreo y el desarrollo de la agricultura regenerativa, como estrategia de secuestro de carbono en el suelo.

- La aplicación de las normas de ordenación de las producciones de porcino intensivo, de avicultura y de bovino van a continuar exigiendo la incorporación de MTD en los tres sectores productivos en los próximos años.

- Las políticas derivadas del Pacto Verde pueden suponer una mayor presión sobre la actividad ganadera. Las normas aprobadas, como la de emisiones industriales, que afecta a la producción porcina y avícola, o las relacionadas con la restauración de la naturaleza, parece que se van a mantener. La norma de deforestación, que afecta al vacuno europeo, ha retrasado un año su aplicación. Desconocemos cual va a ser el recorrido de otras normas previstas como los sistemas alimentarios sostenibles o el greenwashing, aunque considerando el nuevo contexto geopolítico y las declaraciones de la nueva Comisión Europea, podrían tener una demora. Mientras tanto, otras que planteaban medidas voluntarias para promover el secuestro de carbono en el suelo, como el Fit for 55, parecería sensato que se mantuviesen, con una regulación precisa.

- La implantación de la estrategia indirecta de reducir las huellas ambientales desde la distribución hacia atrás, dentro de la cadena alimentaria, parece que se ha frenado, a tenor de lo recogido en la propuesta de Directiva Ómnibus. Por tanto, no habría una presión regulatoria. No obstante, la influencia que, sobre la distribución, puedan ejercer las organizaciones ambientalistas y el conjunto de la sociedad podría suponer una exigencia indirecta para que toda la cadena alimentaria siga reduciendo los impactos ambientales.

Para el desarrollo de la economía circular y la valorización de todos los subproductos es imprescindible una adaptación de las normativas existentes al desarrollo tecnológico, facilitando la utilización de los nuevos productos. Las administraciones, regionales, nacionales y europeas, deben asumir un papel activo para eliminar las restricciones a la utilización de productos.

En opinión de este autor, estas medidas permitirán avanzar hacia la reducción de las huellas ambientales sin que sea necesario plantear políticas más drásticas que impliquen reducciones de cabaña ganadera en el conjunto del territorio español

Conclusión

La sostenibilidad ambiental en la producción ganadera ha llegado para quedarse. La presión social y regulatoria obliga a desarrollar estrategias que permitan avanzar hacia una reducción de las huellas ambientales de los productos.

Los productores seguirán aplicando estrategias para avanzar en materia de eficiencia en el uso de insumos, como lo vienen haciendo en las últimas décadas, complementándolas con el máximo desarrollo de la economía circular, valorizando íntegramente todos los subproductos y evitando la pérdida de nutrientes.

Referencias bibliográficas

- Albin R., Laca A, Laca A y Díaz, M. (2018). Environmental assessment of intensive egg production: A Spanish case study. Vol 179 J. Cleaner Production. Pg 160-168

- Batalla, I., Knudsen, M. T., Mogensen, L., del Hierro, Ó., Pinto, M., & Hermansen, J. E. (2015). Carbon footprint of milk from sheep farming systems in Northern Spain including soil carbon sequestration in grasslands. Journal of Cleaner Production, 104, 121-129.

- Béné, C. Oosterveer, P. Lamotte L. Brouwer I. de Haan S. Prager S. Talsma E. y Khoury C. (2019). When food systems meet sustainability – Current narratives and implications for actions. World Development 113 (2019) 116–130.

- The Brundtland Report. NNUU (1987). Our Common future. Report of the World Commission on Environment and Development

- Eurobarómetro 2020. www.europarl.europa.eu

- FAO (2022). Animal production and health division. Animal Production and Health Division (NSA) (fao.org) (acceso 1/08/2022)

- Noya, I. Aldea, X., González S. Gasol. C., Moreira MT, Amores MJ. y Boschmonart, J. (2017). Environmental assessment of the entire pork value chain in Catalonia – A strategy to work towards Circular Economy . Science of the Total Environment 589 (2017) 122–129

- Poore, J. y Nemecek T. (2018). Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science 01 Jun 2018: Vol. 360, Issue 6392, pp. 987-992

- Prado A., Manzano P., Pardo G. y Batalla I. (2022) . La huella ambiental de la producción lechera española en el contexto internacional. En EL sector Lácteo en España. Ed Cajamar.

- Tinitana-Bayas, R., Sanjuán, N., Jiménez, E. S., Lainez, M., & Estellés, F. (2024). Assessing the environmental impacts of beef production chains integrating grazing and landless systems. animal, 18(2), 101059.

- Van Loo E., Hoefkens, Ch. y Verbeke W. (2017). Healthy, sustainable and plant-based eating: Perceived (mis) match and involvement-based consumer segments as targets for future policy. Food Policy, n.º 69. Pg 56-67

Plataforma Tierra se exime de cualquier tipo de responsabilidad derivada del contenido publicado en el presente espacio web por sus respectivos autores. Los respectivos autores firmantes del contenido publicado en este espacio web son los exclusivos responsables del mismo, de su alcance y efectos, los cuales garantizan que dicho contenido no es contrario a la ley, la moral y al orden público, y que no infringen derechos de propiedad intelectual.